被害者請求と加害者請求

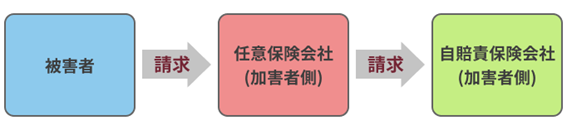

【被害者請求】

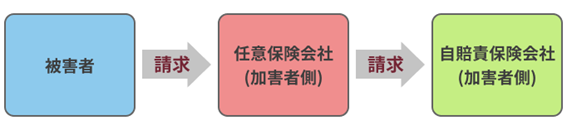

【加害者請求】

一般的には、加害者請求の方が被害者の手続きの負担が軽いため、弁護士に依頼していない場合等には加害者請求を利用することが多いようです。

被害者請求をした方が良いと思われるのは、一般的には次のケースです。

↓

1.加害者が任意保険に入っていないケース

加害者が任意保険に入っている場合、通常は、任意保険会社が「一括対応」といって、治療費などを病院に支払いますので、被害者としてはあえて自賠責に被害者請求をする必要はないことが多いです。

他方、加害者が任意保険に入っていない場合には、被害者への支払が十分になされないことがあります(加害者に十分な資力があって、治療費などを負担している場合は別です)。

このように、加害者が任意保険に入っておらず、治療費などの早期の支払が見込めない場合には、自賠責に対して被害者請求を検討すべきでしょう。

2.被害者の過失が大きいケース

加害者が任意保険に入っている場合でも、被害者の過失が大きい場合には、一括対応を拒否されることがあります。ここに任意保険会社の闇が隠されております。

どうして被害者の過失が大きいと、一括対応してもらえないのですか?

交通事故の発生原因や被害が拡大したことについて被害者に過失がある場合、被害者の過失割合に応じて、最終的に損害賠償額は減額されます。

例えば、治療費が80万円、慰謝料が50万円だとしても、被害者に過失が6割ある場合には、6割分が減額されますから、損害賠償額は合計で52万円(治療費と慰謝料の合計130万円の4割分)になります。

そこで、任意保険会社としては治療費80万円を一括対応によって先に払ってしまうと、28万円分が過払いになってしまう可能性があるのです。

他方、自賠責では、被害者の過失が7割未満であれば、損害賠償額は減額されませんので、被害者の過失が大きいケースでは、被害者自身で自賠責に保険金を請求した方が良い場合があります。

3.立証を十分に尽くしたいケース

これは後遺障害等級の認定の場面の話ですが、後遺障害等級の認定手続は自賠責保険会社が行います。その際、どのような資料を自賠責保険会社に提出するかで、認定される等級が変わる(=損害額が変わる)ことがあります。

加害者請求では、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険会社に後遺障害に関する資料を提出することになるわけですが、どんな資料を提出するのか被害者側で指示することはできません。

そのため、被害者請求を利用して、被害者が直接、後遺障害の立証をした方が良い場合があります。

被害者請求の手順

被害者請求を行うのに必要な手続きの、一般的な流れは次の通りです。

1.完治または病状固定の診断を受けるのを待つ

交通事故により受けたケガに関する診断を医療機関で受け、その後完治または病状が固定(これ以上治療しても改善しないという状態)との診断を受けることになります。

2.必要書類を準備し自賠責保険会社に提出する

基本的には、別表1に記載の必要書類を用意して、自賠責保険会社に保険金を請求します。

交通事故により、ケガをしたのか、後遺障害が残ったのか、死亡したのか、によって必要な書類が異なります。

3.自賠責損害調査事務所による審査を受ける

自賠責保険会社に提出された資料は「自賠責損害調査事務所」に送られ、交通事故の実態について、「自賠責損害調査事務所」が審査をすることになります。

4.保険金の受取り

被害や損害が認められた場合、被害や損害の内容に応じて、請求者に自賠責保険金が支払われます。

| 必要書類 (〇は必ず必要な書類、△は事例により必要な書類) | 入手先・記載する人・その他備考 | |

| 共通して必要な書類 | ||

| 〇 | 自動車損害賠償責任保険支払請求書 | 保険会社から入手できます。 |

| 〇 | 交通事故証明書(人身事故) | 自動車安全運転センターから入手できます。 |

| 〇 | 事故発生状況報告書 | 書式は、保険会社から入手できます。 事故当事者等が記載します。 |

| 〇 | 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | 死体検案書(死亡診断書)は、交通事故により死亡した場合のみ必要です。 医師の診断書は、保険会社から書式を入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| △ | レントゲン写真等 | 損害の立証の関係でレントゲン写真等が必要な場合に提出します。 治療を受けた医師または病院から入手できます。 |

| △ | 休業損害を証明する次の書類 ・給与所得者の場合 ⇒事業主の休業損害証明書+源泉徴収票 ・自由業者、自営業者、農林漁業者の場合 ⇒納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書など | 休業損害(交通事故のため仕事等を休んだことによる損害)がある場合に提出する必要があります。 休業損害証明書は、保険会社から書式を入手でき、事業主に必要事項を記載してもらいます。 納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村で入手できます。 |

| 〇 | 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書) 被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記に加えて、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 | 住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村で入手できます。 |

| △ | 委任状および(委任者の)印鑑証明 死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 | 印鑑登録をしている市区町村で入手できます。 |

| ケガの場合に必要な書類 | ||

| 〇 | 診療報酬明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| 〇 | 通院交通費明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 事故当時者が記載します。 |

| △ | 付添看護自認書または看護料領収書 | 近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に提出が必要です。 付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。 付き添い看護をした人に記載してもらいます。 |

| 後遺障害がある場合に必要な書類 | ||

| 〇 | 後遺障害診断書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| △ | 診療報酬明細書 | 後遺障害の内容を立証するために必要な場合などに提出します。 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| 死亡した場合に必要な書類 | ||

| 〇 | 診療報酬明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| 〇 | 通院交通費明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 事故当時者が記載します。 |

| △ | 付添看護自認書または看護料領収書 | 近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に提出が必要です。 付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。 付き添い看護をしてもらった人に記載してもらいます。 |

| 〇 | 戸籍謄本 | 本籍のある市区町村 |

自賠責保険の限度額

自賠責保険から支払われる保険金には、次の限度額があります。

自賠責保険の限度額

けがによる損害 上限120万円

後遺障害による損害

(※後遺障害等級によって限度額が変わります。)

75万~4000万円

死亡による損害

3000万円